伊勢からひと足のばして、二見浦~鳥羽マリンターミナルを散策

二見浦~鳥羽マリンターミナルを散策

7月14日、仕事が休みだったので手軽に近場を散策してきました。

まず訪れたのはこちら。

二見浦

夫婦岩の観光スポット情報|観光スポット|観光三重(かんこうみえ)|三重県(伊勢・鳥羽・鈴鹿・津・伊賀・松阪など)の旅行情報はここ!

夫婦岩で有名だが、二見興玉神社、竜宮社、シーパラダイスなどが併設されています。

場所はというと、

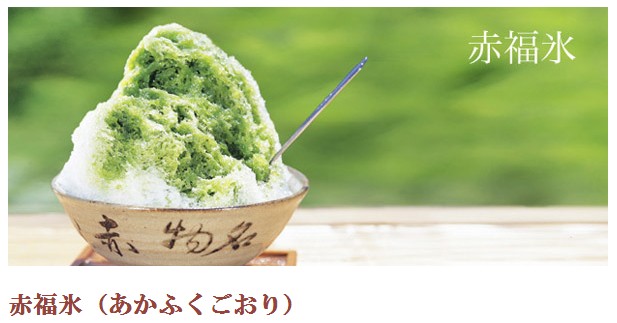

日中、暑かったので、そうだ、赤福茶屋に行って「赤福氷」を食べよう!と思い二見浦へ行ったわけです。

結論から言うと、赤福氷は結局食べませんでした。

ひとりで食べるのが急に寂しく思えたので…うぐぅ。

なにやら夫婦岩界隈がいつもと違う様子です。

提灯が並んでいたり賑わっております。

調べてみると、二見大祭というお祭りの日がこの日だったわけです。

花火大会もあるらしい。

鳥居越しの夫婦岩。

この地は、ちょうど東海岸に位置します。ということは、日の出が拝めるスポットなわけです。夫婦岩の間から拝む日の出はさぞかし神々しいことでしょう。

直射日光がきつくちょっと限界に近づいてきたので車に退散、このまま鳥羽方面へ。

行き当たりばったりの無計画散策。

車で10~15分で鳥羽着。

鳥羽マリンターミナル

鳥羽マルシェ。地域で採れた野菜や魚介類など販売しています。

ここからの海の眺めは、点在する島、海に面して建つリゾート施設の数々、行き交う旅客船や遊覧船の往来など色々変化があり最高です。

陰に入ると風が気持ちいいお気に入りスポットです。

マリンターミナルに行ってみました。

ちょっとわかりにくいですが、発着ホームが10ヶ所あります。10番線まで。

土地柄、離島が多く島民の方々にとってはバス代わり。船が行き来の足となっているわけです。

答志島、神島、菅島、坂手島。

4つの島との行き来が行われているようです。

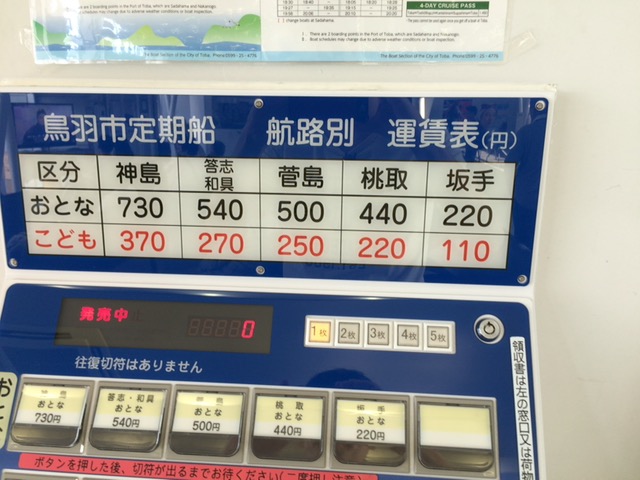

乗船の券売機もありました。

安い!この値段で船に乗れるのはうれしい。

各島のパンフレットも手に入れましたので、この夏、各島に訪れたいと思います(予定は未定)。

橋でつながっていない島っていいですよね!行くのに不便な島ほど田舎らしさが残っていて好きです。訪れるのが楽しみ。

そしてマリンターミナル内にはこのような物が。

海女彫刻展。

まるで、魔界大冒険の石像のようなリアル感。

そして、ご当地顔出しパネル!

えっと、ひとつずついきます。

まずは、潮騒。先ほど少し触れた神島が舞台らしいです。

潮騒オタクの彼もここを訪れたのだろうか。

ちなみに僕は潮騒見たことないです。

そして、ゴジラ

ちょうどシン・ゴジラの上映が差し迫ってきているので偶然とはいえタイムリー。

なぜ鳥羽でゴジラなのか?と思われた方もおられるでしょう。

これを見ていただきたい。

鳥羽市石鏡町がゴジラ上陸の際のロケ地になったそうで、町興しになればということのようです。ちなみにここがゴジラ初上陸の地です。

なんと、これだけ見て回って使ったお金は0円。ガソリンをすこーし消費しただけでした。そんなつもりはなかったんですけどね。

今度は船に乗って島に渡りたいと思います!

菅島の魅力、こっそり教えます

サマーシーズン、到来!

海へ!山へ!いざ参らんッ!

ということで、お手軽、船の旅に行ってきました。

伊勢志摩という言葉の陰にその存在を忘れられがちな、鳥羽!

鳥羽にも魅力がいっぱい。そんな鳥羽の離島の船旅がお手軽で、おすすめ!

なぜ、「船の旅」がお手軽なのか?船旅って高くつくんじゃないの?

そう思っていた時期が僕にもありました。

鳥羽から定期船が出ている4つの島がある。

神島、答志島、菅島、坂手島

である。

この四島と鳥羽市街とは船でないと行き来できない。島民にとって生活に密着した乗り物と言えば、バスでもなく電車でもなく、船なのである。まず船に乗らないと始まらない。

よって、市営バスがあるように、市営定期船が鳥羽市にはあるわけだ。

島民の貴重な足である市営定期船、安いのは当たり前だ。

近い島だと片道220円!そんな安い値段で船旅が出来てしまう鳥羽って素敵やん?

では、それぞれの島の特徴を引用しておく。

三島由紀夫の小説「潮騒」の舞台でもある恋人の聖地「神島」

九鬼嘉隆の魂が眠る伊勢湾最大の島「答志島」

白亜の灯台が美しい、自然豊かな島「菅島」

カキツバタに彩られた、古代ロマンの島「坂手島」

どの島も鳥羽マリンターミナルより数百円で船に乗り渡ることができる。

どこの島に行こうか。何も決めずに港に向かった。

一番早く出航する便に乗ろうと決めた。目的地を決めずに来た列車に乗る、そんな旅に憧れていたこともあり、目的地を決めずに来た船に乗る。これぞ男のロマン。

鳥羽の港に着き、時刻表を確認。あと10分ほどで「菅島」行きの船が出航するようだ。運賃は片道500円。

早速切符を券売機で購入。菅島行きは9番のりば。

めずらしい木の感じ全開の船が停泊していました。何だろう。

いざ菅島へ、推して参るッ!

出航して港から離れたと思いきや、またすぐ引き返し着岸。なんだろうと思っていたら、乗り遅れた乗客がいたらしく、わざわざ引き返していたようです。なんかほっこり。そういうのんびり感が心地よい。

船尾に陣取り、潮風と波を感じながら島へ向かいます。

(男のロマンとか言ってた割に、ちょっと酔いかけてたのは内緒だよっ!)

15分弱ぐらいの航海で菅島に到着。巨大ダコ、巨大クジラとの死闘云々かんぬん…

船内でおもしろいものを発見。宅配物がいくつか積まれていたのだが、どれも住所が書いていない。「菅島 ◯◯ ◯◯様」としか書かれていないのだ。それだけでちゃんと届くらしい。田舎島では結構当たり前と聞く。

マップその①。看板きれい。どこをどう見て回ればいいのか。

マップその②。

ロマンはどこだ?

とりあえず西に向かったほうが良さそうなので西に向かいます。

田舎道。路地。

まるで、エーゲ海クレタ島のラビリンス!?と思わせるような細道を進むのですが、当然、みなさん普通に生活されています。よそ者が来た、と思われてるかなと思いながら恐縮しつつ目立たないように先を急ぎます。

海岸線ではなく、山の方から大回りすることにしました。

かなり急な坂を登っていきます。

この辺りで、虫除けスプレーをしてこなかったことと、虫さされの塗り薬を持ってこなかったことをかなり後悔。耳元でもブンブン虫の飛ぶ音がします。

何やら看板が。

よーく見ると、「監的哨」と書かれています。何のことだかわからないので、iPhoneで検索。

http://www.kirari1000.com/www.kirari1000.com.original.03772.base_data..html

旧陸軍の砲弾着弾点監視所ということ。

菅島の北西の小高い丘に監的哨跡があります。監的哨の目的は砲弾の着弾点を確認するための監視所です。

近くの神島にもありますが,同じ時期に建てられたものだとすると、旧陸軍の伊良湖試砲場に対応するもので1929年(昭和4年)頃のものと思われます。

いささか興味を刺激されたので、向かうことにします。

相変わらず急な上り坂&蚊&蜘蛛の巣。

やっとの思いで、監的哨に到着。

古い。そして不気味。

旧陸軍の砲弾着弾点監視所

戦争で使用されていた施設。当時はどんなだったのだろう。兵士たちもこの辛い坂を登ってきていたのか。ここで血が流れていたのだとしたら嫌だな、という率直な感想が頭に浮かびます。

建物の横に階段があり、ここの上に登れるようになっている。

砲弾着弾点監視所というだけあって、太平洋側はもちろんぐるりと一望できる。

右の写真に白い灯台が小さく写っています。

登ってきた道を引き返し、先ほどの分岐点へ。

次は菅島灯台を目指します。

これが先ほど小さく写っていた「菅島灯台」。

「日本の灯台50選」に選ばれている、現役では最古のレンガ造りの灯台です。

明治6年に初点灯し、現存するレンガ造りの洋式灯台として日本最古といわれています。竣工式には西郷隆盛も参列したと伝えられています。灯台周辺は伊勢志摩国立公園に指定され、伊良湖水道を望む風光明媚の地です。

あじさいがきれいでした。

明治6年!西郷隆盛も竣工式に参列したとか。

さらに進み、白髭神社で参拝し散策を続けます。

山道を進むと次は砂浜に出ました。

ここは「しろんご浜」というらしいです。

水着持ってきたらよかったかも。トイレ・水道完備 !

飛び込み台らしきものもあります。

BREEZEが心の中を通り抜けていきます。

寝椅子とトロピカルドリンクさえあれば…ここは立派なリゾート。

波で削られた特殊な岩肌があちらこちらで見られます。

海風を浴びて、また来た道を戻ります。

自然のフラクタル。清々しい山道をさらに進み、あてのないこの旅も終盤へ。

映画のロケ地になりそうな景観。自転車で駆け下りたら気持ちいいことだろう。

SUGA‐SHIMA ISLAND…風も動かない。

少しの滞在でしたが、感じた菅島の魅力。

観光地化されていない。商売っ気がない。

ゆえに、レジャー施設が乏しく旅行者には不便かもしれないが、その分自然を満喫したい人にはうってつけ。

島民のみなさんののどかな生活風景。

労働と生活が一体化している。決してがっついていない。遊びながら仕事し、仕事しながら遊ぶ。正直、うらやましいと思います。豊かさってなんだ?

以上、菅島の魅力リポートでした。

島の西側しかまわっていないのですが、もうヘトヘトです。

お手軽に船旅が出来てしまう鳥羽。

この夏、鳥羽の離島めぐりなんていかがでしょうか。

今回も、お付き合い頂きありがとうございます。

自称、ミスター・サマータイム、トロピカル・ダンディーこと、春夢(ぱるむ)の夏謳歌ブログはまだまだ続く!需要のあるなしにかかわらず…